난 학교공부는 특별한 소질이 없는 듯했고

그 와중에 미술?은 소질이 좀 있는 내향성 <T> 학생이었다.

낙이라곤 맞벌이하시는 부모님 대신 TV외화나 비디오대여를 보는 것뿐이었다.

그 당시 한국영화는 지금처럼 부흥하던 시절이 아니었다.

제작비, 소재, 연출력도 낙후됐기에 관객에게 외면됐고

다양한 스토리가 널린 할리우드 무비는 천국 같은 세계였다.

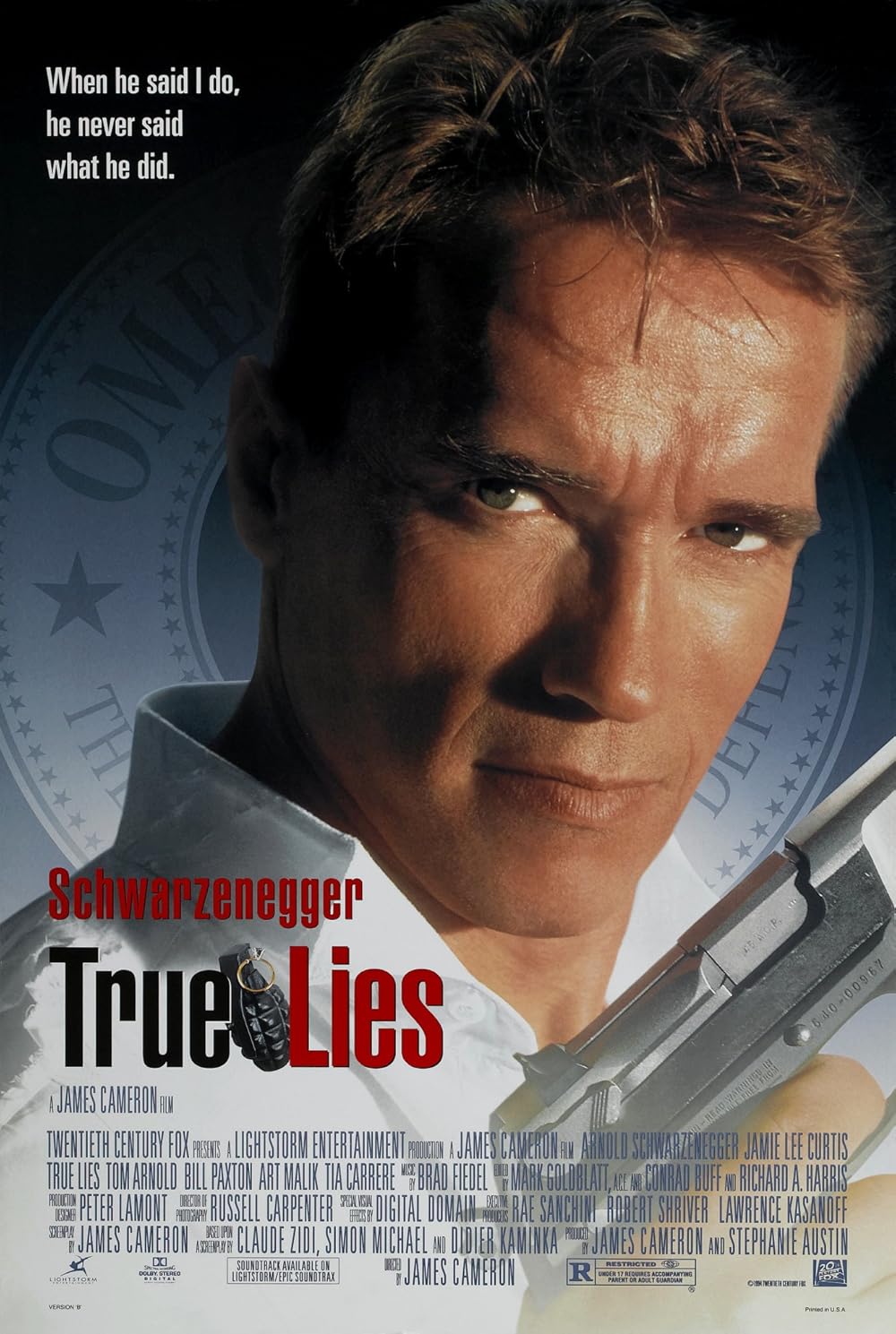

그러다 막 개봉한 <트루라이즈>를 보러 극장에 갔었다.

멀티플렉스도 없었던 시기, 극장 상영관 계단에서 극장 직원이

자릴 잡지 못한 관객들에게 방석을 나눠줬고 사람들은 계단 틈틈이 앉아

한국영화에서 볼 수 없었던 화려하고 재미난 영상에 빠져들었다.

요즘과 달리 당시 관객들은 영화를 보며 환호성을 지르며 박장대소해 댔다.

그때까지 난 영화라는 것이 TV로 즐기던 취미에 불과했지만

그날의 반응을 보고 모든 게 달라졌다.

극장을 꽉 채운 관객들은 한 편의 영화에 깊게 몰입하고 반응하고 있었던 것이다.

스크린에 영사된 허상을 보며 모두가 환호하고 슬퍼하며 때론 가슴을 졸이고 있었다.

아..... 영화의 힘은 이런 것이구나.....

그날 이후 난 영화에 빠져들었고 대학입시를 앞둔 시기에 만난 <쉬리>, <텔미썸딩> 같은

할리우드를 표방한 웰메이드 작품들의 성공을 보며 마음을 굳혔다.

당시 한국영화는 50만 관객이 넘어도 9시 뉴스에 나올 정도였으나

쉬리는 천만 흥행몰이를 하며 한국 영화계의 르네상스를 연 기념비적인 작품이었다.

그래! 나도 감독을 도전해 보자!

그 후 서울 변두리의 작은 대학에 영화학과를 갔고 결국 업계에 입문하게 됐다.

허나 당시에도 유명 학교들이 영화현장에서 대접을 받는 문화가 있었고

난 그저 영화라는 거대한 시계에 이름 없는 하나의 부품으로 살아왔다.

지금 보면 미련한 짓이지만 학벌도 실력도 딸린 내가 증명할 방법은 하나뿐이었다.

결국 감독이 되기 위해 모든 파트의 일을 가리지 않고 10년 넘게 해 왔다.

그러다 직접 시나리오도 쓰게 됐고 나의 습작을 영화사 대표님들은 좋게 봐주셨다.

나름 계약까지 이뤄져 작은 재능이 있다 판단이 든 나는 감독을 위한 기나긴 여정에 들어섰다.

그렇게 시간이 흘러 40대가 되었고 영화라는 일을 택한 지도 20년 가까이 흘렀다.

하지만 난 아직도 영화감독이 되고픈 지망생일 뿐이다.

물론 현재 진행 중인 일은 있다만 아직도 불투명하다.

세상이 보기엔 아직도 자릴 잡지 못한 무능한 망상가 일지도......

애초에 나의 부족했던 실력 탓이란 고민을 수없이 해왔다.

하물며 지금은 이젠 그만둬야 하나...... 란 고민까지 하게 되었다.

하지만 한국에서 영화감독이 되는 일은 상당히 외롭고 고달프다.

누군가는 수상 같은 특별한 <조건>이 맞아서.....

누군가는 큰 영화사에 몸을 바치는 체계적인 <대비>를 잘해서......

누군가는 예상치도 못한 인맥의 <우연한 기회를 통해서> 감독이 되기 했다.

물론 난 위 세 가지에 모두 부합하지 못했고 지금도 반성 중이다.

하지만 난 문득 이 고비에 나의 잘못? 혹은 내가 봐왔던 영화의 매력을 글로 남기고 싶었다.

내가 어릴 적부터 즐거워했던 영화의 잡스런 이야기들.

그리고 내가 한국 영화업계에서 느낀 여러 가지 소소한 이야기들을

이 작은 공간에 틈틈이 올릴 예정이다.

이건 수익을 위한 자동화된 블로그 따위가 아니다.

이 사사로운 경험들이 영화를 사랑하고 혹은 영화를 JOB으로 삼으려는 입문자들에게

작은 재미나 소소한 정보교류의 장으로 삼을 예정이다.

한국 영화인이여! 힘냅시다!

'영화JOB설' 카테고리의 다른 글

| 2025년도 경기도 예술인 기회소득 받는 방법 (28) | 2025.04.22 |

|---|---|

| 뉴진스 사태와 계약에 대하여 (0) | 2025.04.17 |

| 한국 야구의 문제점을 꿰뚫은 투 머치 토커 (6) | 2025.04.15 |

| 등산과 영화인의 상관관계 (6) | 2025.04.14 |

| 무비잡설 <개성을 잃어가는 한국 영화계의 위기> (2) | 2025.04.09 |